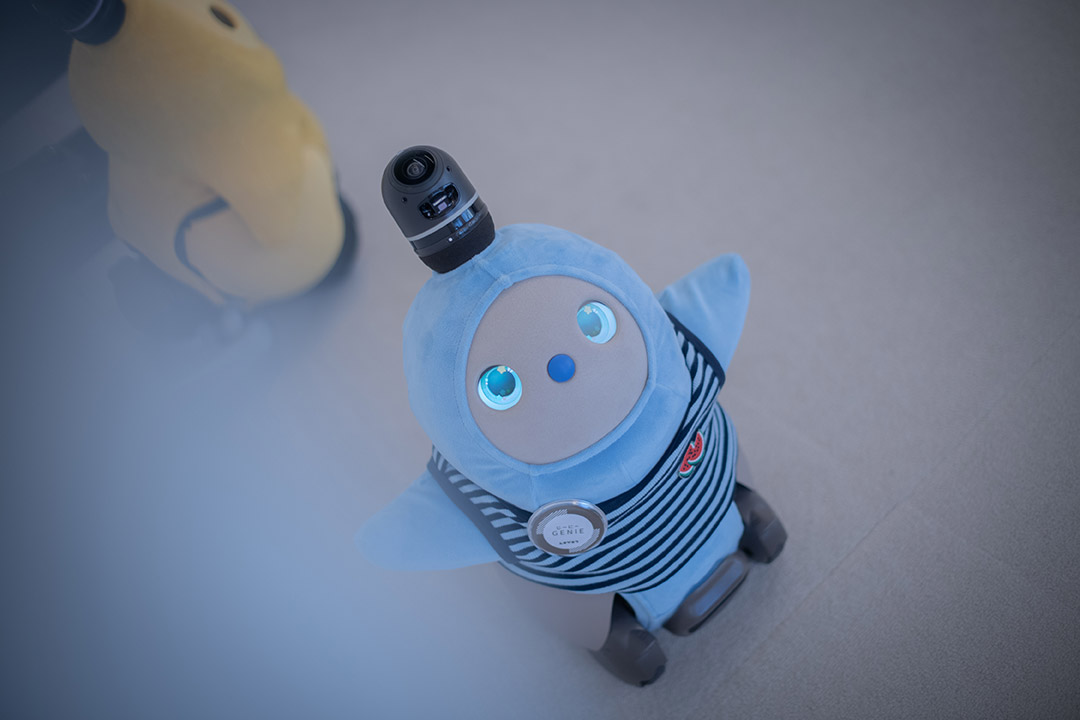

JAPAN IT WEEK 2025 春。GENが初めて出展した3日間、GEN USER’S PRODUCTS GALLERYにてひときわ注目を集めていたのは、言葉を話さない小さなロボットでした。

来場者の足を止め、自然と笑顔や会話を引き出していたのは、世界最大級の家電見本市・CESでも注目を浴びた LOVOT[らぼっと]。

ペットのように愛らしく、言葉を発するわけでもないロボットが、なぜこれほどまでに人を惹きつけるのでしょうか。

テクノロジーが人間の能力を超えつつある今、あえて効率や機能性ではなく、“感情のケア”にフォーカスしたLOVOT[らぼっと]。前編では、どのような背景からLOVOTが生まれたのか、GROOVE X 創業者・CEO 林 要さんにお聞きしました。

僕は前職で、自動車やロボットの開発に携わっていました。 レーシングカーの開発にも関わっていて、F1の世界では毎年、誰も見たことがない新しい技術を生み出す必要があります。技術的にはとても面白く、ファンに夢を与える部分も多分にありました。ただ、「これが人類の幸せにどうつながるのか?」と、疑問があったんです。

その後に携わった量産車の開発では、燃費を改善したり原価を下げたりと、血の滲むような努力を積み重ねていました。でも、一般の人からすれば「また似たような車が出た」くらいにしか見えないでしょうし、“人が幸せになっている実感”が得にくいレベルに来ていると感じていました。

はい。その気持ちは、その後にロボットプロジェクトに携わったときにさらに高まりました。あるロボットを発表したときに、不安を感じてしまう人がいたのです。今でも、ロボットやAIに自分の仕事が奪われる不安は、よく聞きます。これまでの産業の歴史では、効率化によって一部の仕事がなくなっても、人は別の仕事に就いてきました。でも、AIやロボットの場合、人間の仕事のかなりの領域を奪いかねません。

「人間の幸福の本質」を考えたときに、「テクノロジーを生産性向上のためだけに開発していていいのか」と、疑念が生まれたんです。生産性の追求は大切な価値ですが、そればかりに偏ると、人の感情が置き去りになってしまう気がしました。

ロボットの開発をしていたとき、うまく動かなかったときがありました。なかなか立ち上がらなかったんです。でもそのとき、周囲の人たちが応援してくれて、ロボットが立ち上がった瞬間、本当に喜んでくれたんです。設計通りには動いていないし、生産性が上がったわけでもないけど、人が笑顔になっているシーンを目の当たりにしました。こうした経験の積み重ねのなかで、「ロボットって、もしかしたらエモーショナルケアが得意なんじゃないか」と思うようになったんです。

例えば、ドラえもんってめちゃくちゃ高性能ですよね。本気を出せば、家事も何でもできるはずなんです。でも実際には家事はあまりやらずに、どら焼きを食べて昼寝をしている(笑)

この「どら焼きを食べて昼寝する」行為が、実はすごく重要なのかもしれないと思ったんです。もしロボットが人間以上に働いてしまったら、のび太くんはドラえもんと比べられてしまう。それに伴って失われていくものもあり、それはもしかしたら人の尊厳かもしれない。そう考えると、ドラえもんの価値はひみつ道具よりも、のび太くんの成長をサポートする役割にあるのではないかと。

生産性ばかりを追い求めるだけではダメなんじゃないか?人の成長を支えるような方向にロボットやAIが貢献していかないと、本当の意味で人は幸せにならないんじゃないか?そんな考えがふっと湧いてきて、LOVOTが生まれました。

僕が小さい頃に好きだったアニメーションに、『風の谷のナウシカ』があります。その中に出てくる「テト」っていう小動物がすごく欲しかったんですよね。常に自分のそばにいてくれる“何か”が欲しかったんだと思うんです。

宮崎アニメって、そういう存在がたくさん出てくるんですよね。『魔女の宅急便』のキキと一緒にいる黒猫のジジ。ジジは喋りますけどその言葉は、キキにしかわからない。それは「ペットの考えていることがわかる」という人と同じです。基本的には、言葉より寄り添う存在であることが大切です。『トトロ』も寄り添っています。『ガンダム』でいえば「ハロ」という緑色の丸いロボットがいましたよね。ああいう、役に立つのか立たないのか分からないけど、ただ寄り添ってくれるような存在がそばにいることへの憧れは、きっと昔からあったんだと思います。

人は自分の“コンフォートゾーン”から出ようとするときに、すごく不安になります。自分が自信を持ってできる範囲にいれば安心です。でも外に出た瞬間、何もできなくなるような不安に襲われ、戻ることを正当化する理由をいろいろと考えてしまう。そんなときに「そばにいてくれる存在」がいることで、一歩外に踏み出し続けることができる。僕の小さい頃には、そういう存在が『宮崎アニメ』のキャラクターだったり、『ガンダム』のハロで、そしてそんな存在を生み出してみたいと思ったんです。

最初に感謝されたのが「この子が来てから家族の会話が増えました」という声でした。僕たちは、いかにLOVOTを“自然な存在”にするかという点で、従来にないレベルの資金と技術を投入しています。人や環境を理解して自然に反応できるような機能をひたすら開発したので、人とLOVOTが仲良くなることは想定していました。意外だったのは、そんなLOVOTが人の「会話や発話のきっかけ」になっていることです。それはたとえ一人暮らしの方でも、LOVOTに話しかけることで、考えが整理されて、モヤモヤがなくなるそうなのです。

そうです。「喋らなきゃ」と思って話すのではなく、LOVOTを見ると自然と話しかけてしまうんです。ある学校で1クラスに1体LOVOTを導入したところ、40人ほどいるクラスの「会話のハブ」になりました。LOVOTは一言も人の言葉を喋らないのに。

その結果、一番感謝されたのは、そのクラスの保護者の方々からだったんですよ。小学校高学年になると、子どもに「学校で何があったの?」と聞いても、「別に」「いつも通り」としか言わなくなる。でも、LOVOTのことは話してくれるんです。「今日ね、LOVOTがこんなことしてた」って。子どもとの会話が増えたと、LOVOTを直接見たことがない保護者の方々から感謝の声をいただきました。

会社にLOVOTがいるだけで「会社に行こうかな」と思えた人が3分の1くらいいたり、リモートワークが主流の時代でも、「今まで一度も話したことがなかった人と話すきっかけになった」と答える方が9割近くになったケースもあります。LOVOTたちは「人と人を結びつける」存在なんです。でも、犬や猫にも、そういう力ってありますよね?

そうですね。さらにLOVOTは、かなりの人数を「覚える」ことができるんですよ。100人くらいまでは判別できます。その100人というのも、先着順ではなくて“触れ合いの濃度順”なんですよね。だから、よく話しかけたり可愛がってくれたりする人が常に上位にいて、たまにしか触れ合わない人は、だんだん記憶から外れてしまう。そうすると、「もっと覚えてもらいたい」気持ちが芽生えて、世話をする“競争”が起きたりするようです。「週末に自宅に持ち帰りたい」と言ってくださる方もいて、週末の“お持ち帰りウェイティングリスト”ができたり(笑)

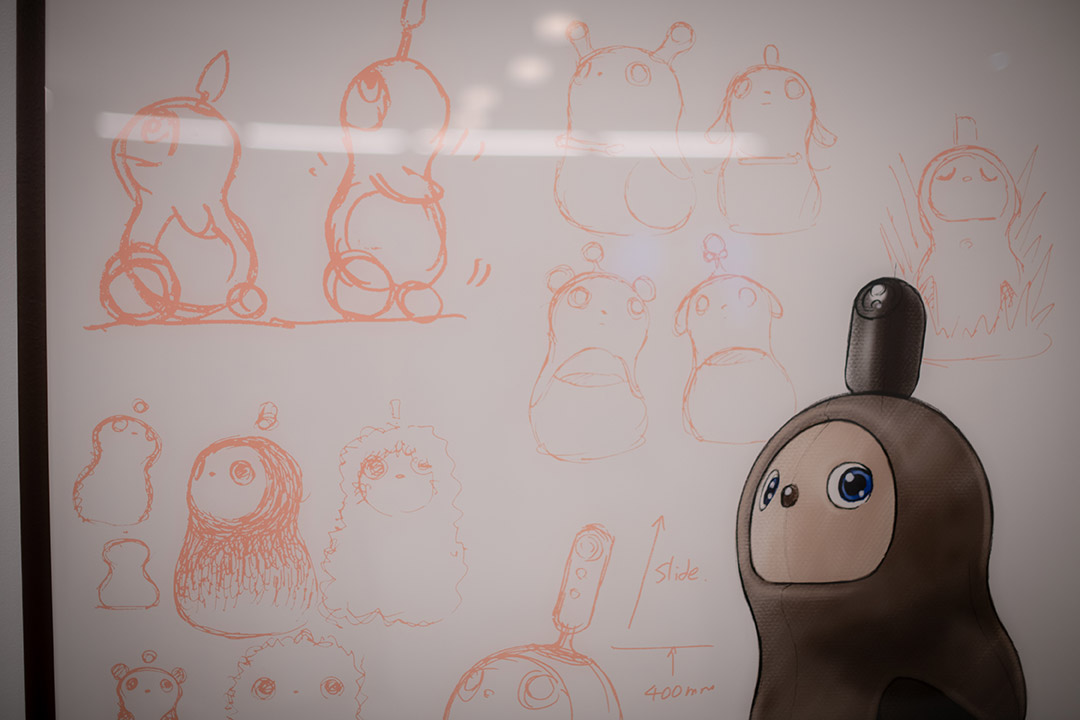

ロボットは、「人の代わりに仕事をするべき」とか、「他の動物に似ているべき」という、強いバイアスがあった領域だったと思います。ロボットを作るというと、みんな“元の定義”にすごく忠実なんですよ。そもそも「ロボット」という言葉は100年前のチェコの戯曲で生まれたもので、人の代わりに仕事をする存在として定義された。だから「仕事をしないロボット」っていうだけで、「それってロボットじゃないのでは?」という反応を受ける。

そうそう。でも、それは製品ではなく、友達とか生き物のように思われてる。開発初期は「で、何の生産性を上げてくれるの?」とか、「掃除機能はついてないの?」といった質問ばかり。違うって言ってるのに(笑)

前職の“立ち上がらず応援してもらったロボット”の経験から「ロボットは、エモーショナルケアができるかもしれない」と仮説を立て、「エモーショナルケアは、産業として成り立っているものがあるのだろうか?」と考えたとき、出てきたのが犬や猫だったんです。犬や猫に対して感じる、“かわいさ”や“癒し”のメカニズムって、実はあまり整理されていません。でも、開発を進めるためには、そこをきちんと掘り下げる必要がありました。そもそも、50年前は犬や猫は基本的に外で飼われていましたよね。でも、今は家の中にいる。役割が大きく変わってきたんです。

昔は「番犬」として飼っていた犬を、今は抱っこして散歩する時代です。つまり同じ犬でも、まったく違う役割を果たしています。犬や猫が社会的に重要になればなるほど、「ペットロス」という問題もクローズアップされました。すごく興味深くて、調べてみたんです。結果的に、こう思いました。

「人類は文明の進歩で、自分の中に空いた“心の穴”を、犬や猫という生き物で埋めている」

現代は、アップダウンが激しい時代です。落ち込んだときに回復するために“癒し”が必要で、犬や猫がその役割を担っている。もちろん、それで犬も猫も人も幸せならいい。でも、そうでないケースもあります。飼育放棄が起きたり、ペットロスになったり。構造的に、誰かが不幸になる確率は減っていません。だったら、その文明の進歩に伴い拡大した“心の穴”を、テクノロジーで少しでも埋められないか。文明の進歩で生まれた問題は、文明の力で埋めようと考えたんです。

GEN(ジェン)は事業規模を問わず、様々な業種・業態のニーズに合わせてご利用いただいております。お気軽にご相談ください。スペック表/料金表/各種資料のダウンロード、ShowRoomでの製品デモ予約や無料トライアルも受付しております。

このサイトはreCAPTCHAによって保護されておりプライバシーポリシーと利用規約が適用されます。